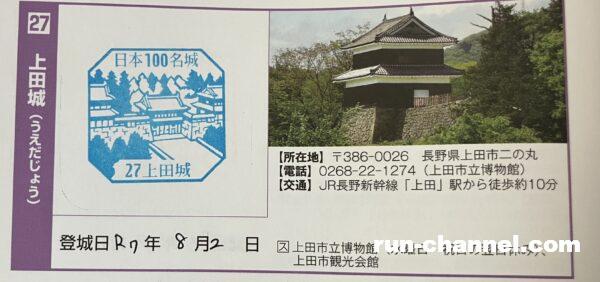

| 日本100名城 No.27 | 上田城(うえだじょう) |

|---|---|

| 住所 | 〒386-0026 長野県上田市二の丸 |

| スタンプ設置場所 |

|

| 上田市立博物館・上田城櫓 開館時間 | 8:30〜17:00(入館は16:30まで)※12〜3月は午前9時開館 |

| 休館日 | 水曜日、祝日の翌日。なお、上田城櫓は冬期(12月~翌3月) |

| 入館料 |

|

| 公式サイト | https://ueda-kanko.or.jp/spot/uedajoseki_park/ |

こんにちは!カトレアです♪ 長野三城巡り、今回でいよいよ最終回です!龍岡城→小諸城と攻城した後にやってきたのは、長野県上田市にある「上田城」(うえだじょう)」です!

戦国時代から江戸時代にかけて、真田信繁(幸村)の父、真田昌幸が築いた名城として知られる上田城は、二度にわたる徳川軍の猛攻をしのいだ難攻不落の城として、その名は今も語り継がれています。

現在は上田城跡を中心に「上田城跡公園」となっており、櫓(やぐら:石垣や土塁の上に築かれた見張り場)や門などが復元され、当時の面影を感じることができる人気の観光スポットとなっています

真田色が強く、あちこちに真田家のシンボル『六文銭』を見かけました。今回の三城の中では一番人も多く、真田人気が伺えます^^三代にも渡る活躍の成果ですね♪

そんな訳で今回で長野遠征編も最終回!レースも含め4部作でお届けして参りましたが、最後は上田城編です!

上田城跡公園 駐車場からスタート♪

上田城跡公園の駐車場は無料で沢山駐車できる広いスペースでした。日陰はほとんど埋まっていて、仕方なく日向に車を止めてスタートです。城跡に向かう道中にあるトイレには六文銭が飾られていて、早速真田色強め。

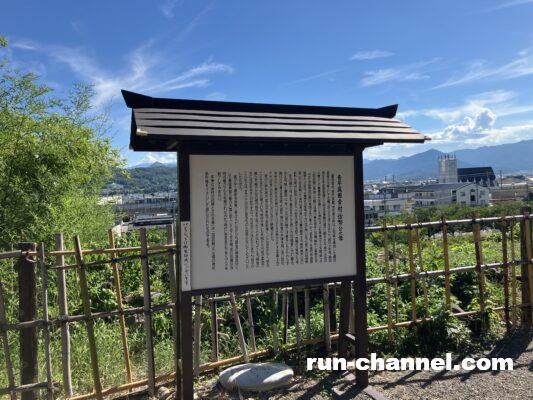

その先には、上田城の裏門に当たる二の丸西虎口跡の説明看板がありました。その横には六文銭ゲートがありますが、どうやら野球場のようです。

ここからの入城は裏口感が否めないのですが、小泉橋を渡って西櫓の方から城域に入っていきます。時刻は14時30分、暑さもMAX!せめて風があればな〜!沢山の人が歩いていますが、みんな暑そうで日傘とハンディファン保有率高め。

西櫓は、仙石氏によって建てられた上田城で江戸時代から現存している唯一の建物です。南櫓・北櫓とともに長野県宝に指定されています。

歩いていたら、なんかいきなり本丸跡の石碑を見つけてしまいました( ・∇・);

上田城櫓観覧券売場で日本100名城スタンプGET♪

事前情報では博物館か観光会館にスタンプがあるとのことだったのですが、真田神社の側にある上田城櫓観覧券売場でもスタンプを発見♪

櫓・櫓門に入場できる観覧料もお支払いして、スタンプをGET♪真田神社は後にして、先に櫓を見学しにいきます!

東虎口櫓門(ひがしこぐちやぐらもん)

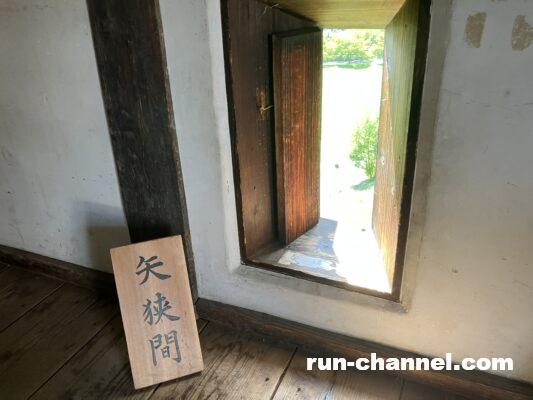

上田城のパンフレットのビジュにも使われている東虎口櫓門。虎口とはお城の出入口のことで、本丸の入り口に位置する門になります。

この櫓門は、門の両脇に南櫓と北櫓が連結していて一体となった防御施設を形成しています。櫓門の石垣は、敵の侵入を防ぐために左右で迫り出し具合が異なる横矢の構造になっていて、攻撃側の兵を横から攻撃できるよう工夫されているそうです。

東虎口櫓門と南櫓・北櫓の内部に入ることができます!中には鎧や籠などの展示物などがありました。

上田城の櫓門や櫓は、明治維新後に大部分が払い下げられて解体されました。しかし、市民の熱意により、売却されていた南櫓と北櫓は買い戻されて昭和24年(1949年)に現在地に移築復元されたそうです。

櫓門自体は、長らく礎石が残るのみでしたが、平成6年(1994年)に明治時代の古写真などを基に復元されたんです!

当時の構造なども再現されていて、見応えがあります。

真田氏・仙石氏・松平氏と十二代にわたって守られてきた上田城は、本丸に七つの櫓と二つの櫓門を造った忠政が病死し、二の丸の櫓や門などは造られないままとなり、天守閣も建てられなかったことが古文書などから判明しているんだとか。

撮影OKな場所も沢山あるので、撮影している人も多かったです^^展示物や構造って撮影NGな箇所もあるので、確認は怠れません。

中国語が飛び交っていましたが、中国人は上田城を見て何を思うのでしょうか?外国からの視点も是非聞いてみたいです。

ゆっくり見たいのですが、立ち止まると渋滞ができるのでササッと見学。その後は外にでて、門の石垣にあるというある物を探しにいきます!

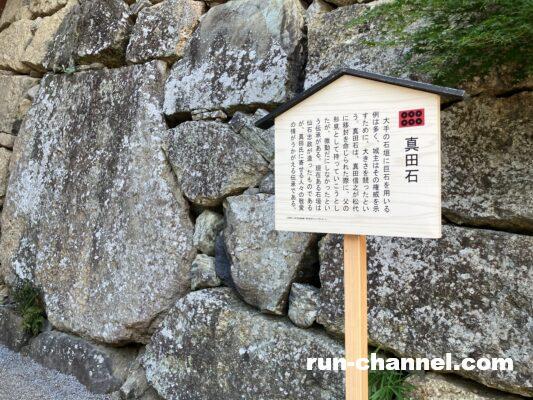

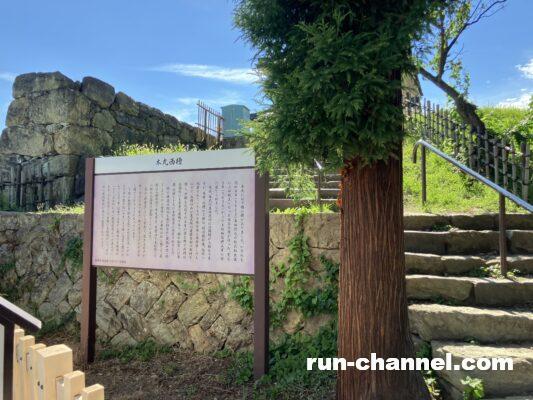

真田石(さなだいし)

探さなくてもすぐに見つかった一際大きい石!これが真田石です。真田氏が松代に移る際に持ち出そうとしたものの、動かなかったという伝承が残る巨大な石なのです。そら動かんわーというくらいのビックサイズでした!

門をバックに逆光の中をパチリ⭐︎続いては、もう一つの見所である【真田神社】へ向かいます。

真田神社(さなだじんじゃ)

またまた逆光で失礼いたします。上田城の本丸跡に佇む真田神社。創建は明治初期で、真田氏(真田昌幸・信之)、仙石氏(仙石忠政)、松平氏(松平忠周)という、上田城の歴代城主を御祭神として祀っているそうです。

振り返ってパチリ。鳥居越しに見える、先ほどの東虎口櫓門。

真田神社の境内には、真田氏の歴史にまつわる様々な展示があります。本殿の横には、上田城の歴史を解説するパネルや、真田氏の家紋「六文銭」がデザインされた大きな絵馬などが飾られています。

真田家では、「六文銭(六連銭)」の家紋を旗印や兜の飾りに用いていました。これは「戦場で死を恐れずに戦う」という真田家の強い決意を表していると言われています。

この六文銭は、仏教において「三途の川の渡し賃」を意味します。当時の日本では、死者があの世へ旅立つ際に、三途の川を渡るための通行料として六文銭を棺に入れる習慣がありました。

真田氏は、この六文銭を家紋とすることで「いつ死んでも悔いはない」「命を惜しまず戦う」という覚悟を示したのです。この決死の覚悟で戦う真田軍の姿は、敵から大いに恐れられました。

真田神社の境内には、上田城のもう一つの伝説「真田井戸」があります。この井戸は、真田氏が籠城した際に、城外へ抜け出すための抜け穴だったという伝説が残されています。

そして突き当たりまで進んでいくと、一番最初に見た県宝指定されている本丸西櫓も建っています。

上田城内に残った唯一の現存建築物で、本丸の南西の隅に位置し、かつて存在した西虎口櫓門を守る役割を担っていたのだそうです。

神社で授与されているお守りやおみくじも、真田氏にちなんだユニークなものがたくさんあるそうで、多くの参拝客で賑わっていました。

翌日のレース祈願もしたはずなのに・・私には真田家のご利益はありませんでしたが、怪我なく無事だっただけで良しとしましょう( ・∇・)

灼熱の中、3つもお城を攻めるのは大変でしたが、来れて良かったなと思える史跡達でした!今回は4部作という大作(?)になりましたが、これにて終了となります!最後までご覧いただき、ありがとうございました!