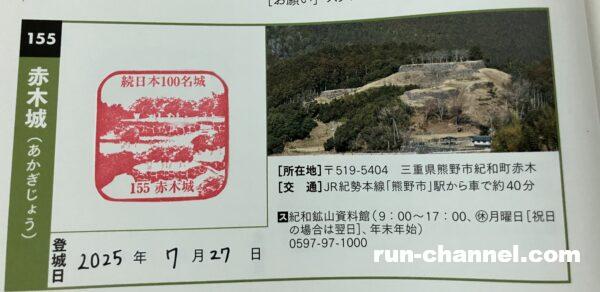

| 続・日本100名城 No.155 | 赤木城(あかぎじょう) |

|---|---|

| 住所 | 三重県熊野市紀和町赤木 |

| スタンプ設置場所 | 道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里 |

| 入城時間 | 散策自由・スタンプは10:00am~17:00pm |

| 公式サイト | https://www.city.kumano.lg.jp/tourism/?content=198 |

おはようございます♪暑さに弱いカトレアです( ・∇・);今年もやってきた危険な猛暑!!毎日暑すぎて、全く走れておりませんが、実はまもなく暑くてもなんとかなりそうなレースに出走します♪ようやくまともなRUN記事が書けるとか、書けないとか?お楽しみに♪

その前に、今回も攻城記事をサラリとUPしたいと思います!今回訪れたのは、三重県熊野市にある赤木城です。築城名人として名を馳せた藤堂高虎(とうどうたかとら)が豊臣秀吉の弟・秀長の命を受けて作られたと言われています。

もちろんこの日もクソ暑かったのですが、苔むした石垣が、まるで長い年月をかけて大地と一体化したかのよう存在している姿や、城址から見下ろす雄大な景色は圧巻でした!

夏場に行くには暑すぎる標高230mの城攻め;時期によっては桜や雲海も有名で、「熊野のマチュピチュ」と呼ばれるほど幻想的な景色も見られるそうです!私が向かったのは、霧ひとつなく熱中症アラートが頻発される日でしたが( ・∇・);

所々に飾られた風鈴からの涼やかな音が心地よくて今の時期ならではの良さを感じられます^^今回はそんな赤木城攻城編です!

道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里

| 住所 | 〒519-5413 三重県熊野市紀和町板屋82番地 |

|---|---|

| 営業時間 | 10:00am~17:00pm |

| 公式サイト | http://www.kurobee.net/ |

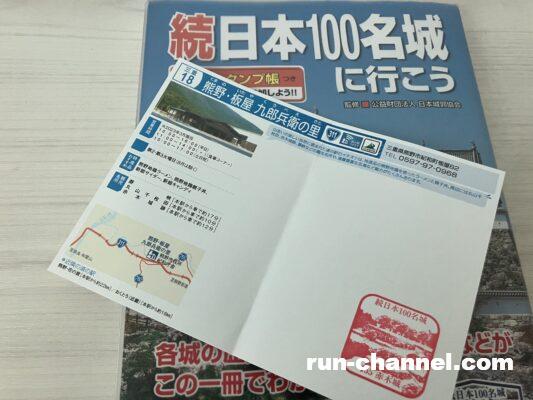

お城からは6kmほど離れた場所になりますが、まずやってきたのは道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里です。道の駅の名前にもなっている「板屋九郎兵衛」は、江戸時代の庄屋で義理人情に厚く、村人から慕われた人物らしいです、知らんけど。

ここにやってきた理由は、続・日本100名城のスタンプが置かれているからー!!道の駅スタンプと並んでテーブルの上に鎮座しています。

無事にスタンピングと言いたい所ですが、今回は城攻め史上初のスタンプ帳を忘れてくるという大失態!仕方なく他の紙に押して、帰宅してから小細工しました(笑)やっちまったなー!

スタンプを紙を大切に胸にしまい、ここから車で10分ほどの赤木城の駐車場へ向かいます。

赤木城専用駐車場からスタート♪

赤木城の南東側に赤木城専用駐車場があります。10台ほど止められる無料の駐車場で、トイレも完備しています!

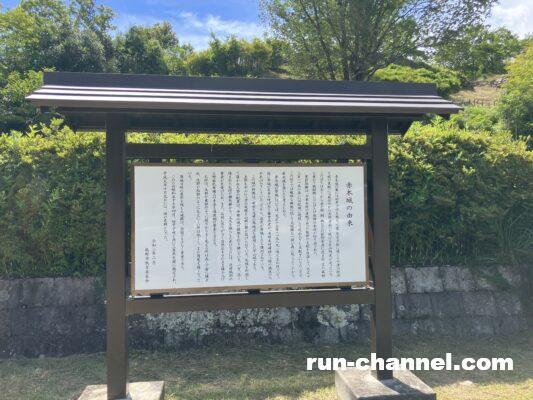

トイレ前にはパンフレットや説明看板もあるので、覗きと間違えられないように注意しながらチェックしてみてください(笑)

駐車場付近にある看板や説明書きを読んで、しばし予習。 ここから階段を登っていけば、城址にダイレクトにアタックできます。

国史跡 赤木城址へ!

14時06分と、1日の中でもとっても暑い時間帯ですが、いざ出陣!爽やかな風が吹いているのが、唯一の救いです!

城址全体がよく整備されていて、この時期でも茂り散らかすこともなく綺麗でした!階段を登って主郭に向かうのですが、登り始めるやいなや登城したのが鍛治屋敷跡です。

看板によるとこの付近は昔から鍛冶屋敷という地名が残っていて伝承もあるそうです。発掘調査では、いろんな遺物が出土したんだとか。

そのままどんどん登っていきます。さて激暑な赤木城。、一体いつ・誰が・何のために作ったのでしょうか? 実はこの赤木城、築城したのはあの「築城の名手」藤堂高虎(とうどうたかとら)です! そう、伊賀上野城とか今治城とか、全国にたくさんの名城を手がけた、あの高虎くんなんです!

時代は安土桃山時代、1589年(天正17年)頃のこと。豊臣秀吉の弟・秀長が紀伊の国を治めていたんですが、この辺りの山間部では地元の勢力が支配に反発して、大きな「北山一揆(ほくさんいっき)」を起こしちゃったんです。

この厄介な一揆を鎮めるために、秀長が信頼を置いたのが高虎でした。彼はこの地の材木を運び出す要衝、そして一揆を監視するための拠点として、この赤木城を急いで築き上げたと言われています。

だから、戦国時代の激しい合戦のために作られたというよりは、反乱を抑えるための監視・拠点としての意味合いが強かったみたいですね。

高虎は自ら縄張り(設計のこと)も手掛けたと言われていて、その初期の築城技術が凝縮された城なんです。苔むした野面積みの石垣は、中世の山城のテイストを残しつつも、高く積まれた石垣や攻めにくい虎口(こぐち・出入口)なんかは、まさに近世城郭の要素! まさに、過渡期の築城技術が見事に融合したお城だというわけです。

結局、この一揆は鎮圧され、赤木城もその役目を果たしました。その後、江戸時代に入って「一国一城令(いっこくいちじょうれい)」が出されると、ほとんどの城が廃城になるんですが、赤木城もその一つ。

大規模な戦に巻き込まれることもなく、その役目を終えてひっそりと姿を消していったようです。

その歴史に思いを馳せながら、どんどんと登っていくと主郭部に近づいてきました!

赤木城自体は大規模な城ではありませんが、主郭には藤堂高虎の築城術のエッセンスが凝縮されており、高い石垣、堅固な虎口、横矢掛かりといった防御施設がコンパクトに配置されていたそうです。

とても立派な石垣がこれでもかと鎮座しています!

主郭は城下から約30mほどの高さに位置する最も高い場所にあるのですが、当時の木々が茂っていなかったとすれば、周辺の集落や木材を運び出す街道を一望できたと考えられます。これは、遠くから攻めてくる敵を早期に発見するための監視機能も兼ね備えていたんでしょうね!

最高所には、立派な石碑が建っていました^^

史跡 赤木城址 主郭

暑いから誰もいないのかと思いきや、ソロハイカーさんや、数人のグループで来ている人など、結構人がいてびっくり!

標高は230mとあまり高くないのですが、周辺には景色を遮る様な高い建物もない為にとてもよい眺望です!

とても濃いグリーンの美しい山並み!主格には桜の木も沢山植えられているので、木陰もあって吹き抜ける風が涼やかです^^木に取り付けられた風論がどこからともなく美しい音色を響かせていて風流でした(˘▿˘*)♫•*¨*•.¸¸♪

春に来たら桜が、夏に来たら風鈴が、そして秋から冬にかけては雲海が広がる事も多く、1年中それぞれに見所があるようです。

赤木城のある場所は雲海の発生条件が揃いやすく、とくに早朝には天空の城として浮かび上がる幻想的な姿は熊野のマチュピチュと言われるだけあるとの情報。是非見てみたいですね!

じっくり見て周りたいのは山々ですが・・( ・∇・);流れる汗が止まらず、少々の風では満たされない暑さなので、散策はこのくらいにして戻りたいと思います。

今回は汗だくの赤木城攻城となりましたが、それでも藤堂高虎が築いた堅固な石垣と、山間に広がる景色には感動の連続でした! 暑い日の城巡りもまた一興ですが、やっぱり涼しい季節にゆっくり見てまわりたいですね;

皆さんも暑さ対策を万全に、無理せずRUNもお城巡りも楽しんでくださいね!来週は久々のレースなので、また近いうちお会いしましょう( ・∇・)今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました(*˘︶˘*).。.:*♡